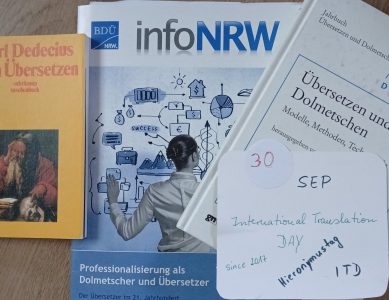

Der 30. September war nicht nur der Geburtstag meines Vaters, sondern es ist auch der Internationale Tag des Übersetzens und der Hieronymus-Tag.

Im Jahr 2017 hat die UN-Vollversammlung diesen Tag zum International Translation Day erklärt, um die Arbeit von Übersetzern, Dolmetschern und Terminologen zu würdigen, da sie für Verständigung und kulturellen Austausch zwischen den Nationen sorgen.

Man nennt den Tag aber auch Hieronymus-Tag, denn der heilige Hieronymus, der weltweit als der „Urvater“ der Übersetzer und ihr Schutzpatron gilt, starb am 30. September 420 in der Nähe von Bethlehem. Der bedeutende Theologe und Schriftgelehrte übersetzte die Bibel direkt aus dem Hebräischen in das Sprechlatein seiner Zeit. Zudem übertrug er Teile des hebräischen Evangeliums ins Griechische. Sein wohl bekanntestes Werk, die Vulgata, ist eine Übersetzung der griechischen Handschriften des Neuen Testaments ins Lateinische.

Im Jahr 2020 hat die Europäische Kommission die Kampagne „Discover Translation“ (Entdecke Übersetzung) ins Leben gerufen, um über den Beruf des Übersetzers zu informieren. Denn ohne Übersetzer hätten nach Meinung der Kommission nur Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen Zugang zu Waren, Informationen und Kultur aus anderen Ländern. Die Globalisierung bringt die Länder und ihre Sprachen immer näher zueinander, immer mehr muss übersetzt werden. Unser Leben wäre in der Tat sowohl in wirtschaftlicher als auch in kultureller Hinsicht langweiliger und leerer.

Auch der italienische Wissenschaftler und Schriftsteller Umberto Eco, der 49 Ehrendoktorwürden aus aller Welt erhielt, sagt „Die Sprache Europas ist die Übersetzung“. Er hat das Buch „Quasi dasselbe mit anderen Worten – über das Übersetzen“ geschrieben, das von Burkhard Kroeber aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt wurde. Originaltitel: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Mailand 2003.

Wie sehr Übersetzungen zu unserem Alltag gehören, ist uns aber meist gar nicht so richtig bewusst. Doch wir könnten z.B. den in 81 Sprachen übersetzten Roman „Der Alchimist“ des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho nicht lesen und würden die in 77 Sprachen übersetzte Geschichte von Pippi Langstrumpf der schwedischen Autorin Astrid Lindgren nicht kennen. Übersetzungen bringen uns in den Genuss von Büchern, Liedern, Filmen, Fernsehserien und Computerspielen, die ihren Ursprung in einer fremden Sprache haben. Das gilt auch für Geräte aller Art, denn jede Gebrauchsanweisung wird sofort in unendlich viele Sprachen übersetzt.

Übersetzungen fördern auch das interkulturelle Bewusstsein. So ist das Lied „Let It Go“ aus dem Disney-Film „Frozen“ (Die Eiskönigin, 2013) in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden, darunter auch Malaysisch und Mandarin. 2011 erklärte die UNESCO das am häufigsten übersetzte deutsche Weihnachtslied „Stille Nacht“ sogar zum immateriellen Kulturerbe. Sowohl Übersetzer als auch Dolmetscher spielen in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle, damit Menschen die Informationen, die sie brauchen oder haben möchten, in einer Sprache erhalten, die sie verstehen.

Während der Corona-Lockdowns hatten die Menschen plötzlich viel Zeit und nutzten Streaming-Dienste, wodurch sie Zugang zu fremdsprachigen Serien und Filmen mit Untertiteln aus der ganzen Welt hatten, von Island bis Indien. Computerspiele wie „Super Mario“ haben nur dank der Übersetzungen weltweite Verbreitung gefunden. Ich glaube, die ganze Welt kennt Harry Potter (übersetzt in über 80 Sprachen), dessen Name aber nicht übersetzt worden ist, sonst hätten wir es wohl mit Harald Töpfer zu tun. Das am meisten übersetzte Buch aber ist … natürlich die Bibel, die in fast 700 Sprachen übersetzt wurde.

Wer Sprachen lernt oder sich anderweitig mit Sprachen beschäftigt, kommt am Übersetzen nicht vorbei. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an seine Schulzeit und seitenlanges Übersetzen, vor allem im Lateinunterricht. Denn früher galt das Übersetzen als die ideale oder gar alleinige Methode, um eine fremde Sprache zu erlernen. Glücklicherweise ist heute nicht mehr das Ziel, klassische Literatur Wort für Wort ins Deutsche zu übertragen, sondern kommunikative Kompetenzen für den Alltag zu erwerben, also vor allem sprechen zu lernen.

Heute geht es beim Erwerb einer Fremdsprache um die Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben, Übersetzen ist nicht dabei. Um Erwerb, Anwendung und Kompetenz von Fremdsprachen in Europa zu regeln und transparent und vergleichbar zu machen, wurde der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) vom Europarat als Referenzinstrument entwickelt und ist heute allgemein anerkannt als „Rahmen“ des Sprachenlernens. Der GER stuft die Sprachkompetenz in drei Stufen ein: die elementare (A1 und A2), selbständige (B1 und B2) und kompetente (C1 und C2) Sprachverwendung. Der GER erfüllt hauptsächlich die Aufgabe, Sprachexperten in ganz Europa eine gemeinsame Grundlage für die Ausarbeitung von Sprachprogrammen, Leitlinien für Lehrpläne, Prüfungen, Lehrbüchern usw. 2001 in deutscher Fassung vorgelegt, wurde natürlich auch der GER übersetzt, mittlerweile in über 25 Sprachen und

Für mich ist das Übersetzen nach wie vor eine effektive Ergänzung und sinnvolle Übung und so finden sich auch in meinen Mehrsprachenkursen Übersetzungsübungen (manchmal von Fremdsprache zu Fremdsprache ohne Deutsch), besonders am Anfang.

Die Begriffe Übersetzen und Dolmetschen werden oft synonym verwendet. Obwohl es bestimmte Schnittmengen gibt, handelt sich aber um zwei verschiedene Tätigkeiten. Beim Dolmetschen arbeitet man mit gesprochener Sprache, während man beim Übersetzen mit der geschriebenen Sprache arbeitet. Der Begriff Übersetzen bezieht sich also eigentlich nur auf das schriftliche Übertragen von einer Sprache in die andere, wird aber manchmal auch als Oberbegriff verwendet und schließt das Dolmetschen ein. So wie im Englischen, wo es z.B. nur den Translation Day heißt. Beim Übersetzen geht es also um Lesen und Schreiben, beim Dolmetschen um Hören und Sprechen. Doch das Ziel einer Übersetzung ist dasselbe wie beim Dolmetschen: Informationen, Botschaften oder einfach Texte in andere Sprachen zu übertragen.

Beide Berufsbezeichnungen sind in Deutschland nicht geschützt. Übersetzungen dürfen grundsätzlich von jedermann angefertigt werden und jeder, der etwas übersetzt oder dolmetscht, kann sich Übersetzer bzw. Dolmetscher nennen. Dabei kann es sich um sogenannte Arbeitsübersetzungen handeln, die lediglich der Information dienen, als auch um offizielle Übersetzungen aller Art, z.B. aus den Bereichen Werbung, Literatur und Dokumentation, die nicht der Vorlage bei einer Behörde dienen. Behörden erkennen nämlich oft nur beglaubigte Übersetzungen an, für die ein vereidigter Übersetzer die Richtigkeit bestätigt (Beglaubigung).

Um aber wirklich professionell in einem dieser Berufe tätig sein zu können, sind spezielle Fertigkeiten erforderlich, die weit über die sichere Beherrschung einer Fremdsprache hinausgehen. Ausgeprägte Kompetenzen im Recherchieren sowie im eigenständigen Erschließen von Terminologie und Inhalten unterschiedlicher, teilweise hochspezialisierter Fachgebiete sind unabdingbar für qualitativ hochwertige Arbeit.

Ausbildung

Daher hat der Großteil der professionellen Übersetzer und Dolmetscher hat eine Ausbildung absolviert. In Deutschland gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Der klassische Weg führt über ein Studium an einer Universität oder Hochschule. Bis 2010 als Diplomstudiengang, seitdem gibt es im Zuge des Bologna-Prozesses das gestufte Studiensystem mit den Abschlüssen Bachelor und Masterr of Arts.

Für das Studium sind in der Regel Fremdsprachenkenntnisse in mindestens zwei Sprachen Voraussetzung. Das Studium umfasst neben Sprachkursen und Übersetzungsübungen auch Fächer wie z.B. Terminologie, Landeskunde, Wirtschaft, Technik, Recht, Übersetzungswissenschaft und Dolmetschtechniken, aber auch Programme zur computergestützen Übersetzung. Praktika im In- und Ausland sind ebenfalls oft Teil des Studienplans.

Neben dem klassischen Studienweg gibt es noch die Möglichkeit, eine staatlich geprüfte Ausbildung zu absolvieren. Diese wird an Berufsfachschulen oder Verwaltungsakademien angeboten und dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Auch hier steht neben den Sprachkenntnissen die Vermittlung von Fachwissen im Bereich Übersetzen und Dolmetschen im Mittelpunkt.

Insgesamt bietet die Ausbildung zum Übersetzer und /oder Dolmetscher in Deutschland vielfältige Möglichkeiten, um in einem abwechslungsreichen Beruf tätig zu werden. Eine Vereidigung stellt dabei eine zusätzliche Qualifikation dar.

Nach erfolgreichem Abschluss kann man freiberuflich arbeiten oder sich im öffentlichen Dienst, in Übersetzungsagenturen, Unternehmen oder Organisationen anstellen lassen.

Ich persönlich bin Diplom-Übersetzerin und Dolmetscherin, habe einen Master im Fachübersetzen (am ITMK Institut für Translation und Mehrsprachige Kommunikation der TH Köln erworben) und arbeite seit jeher freiberuflich.

Vereidigung

Die Bezeichnungen vereidigter, beeidigter und ermächtigter Übersetzer, umgangssprachlich auch amtlich beglaubigte oder auch nur beglaubigte Übersetzer genannt, sind gleichwertig und hängen von der Rechtsordnung des Bundeslandes ab, in dem das zulassende Landgericht oder Oberlandesgericht seinen Sitz hat.

Nur gerichtlich vereidigte Übersetzer dürfen in Deutschland gerichtlich anerkannte, amtlich beglaubigte Übersetzungen anfertigen. Voraussetzung für die Bestellung durch den Präsidenten vom Landgericht oder Oberlandesgericht ist eine erfolgreich abgelegte staatliche Übersetzerprüfung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Übersetzungswissenschaften und zudem langjährige Erfahrung in der Übersetzung von Urkunden.

Die Vereidigung verpflichtet die Übersetzer und Dolmetscher, ihre Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch auszuführen. Sie erhalten damit einen besonderen rechtlichen Status und dürfen sich als „öffentlich bestellte/r und beeidigte/r Übersetzer/in“ oder „öffentlich bestellte/r und beeidigte/r Dolmetscher/in“ bezeichnen und tätig werden. Sie werden in der sogenannten Liste der Gerichtsdolmetscher geführt.

Die Berechtigung zur Anfertigung einer beglaubigten Urkundenübersetzung bestätigt der Übersetzer durch eine Beglaubigungsformel auf der Übersetzung, die anschließend mit Datum, Namen, Stempel und Unterschrift versehen wird, z.B.

„Als am (Nennung des Gerichts) öffentlich bestellter und beeidigter Übersetzer der (z.B. englischen) Sprache bestätige ich: Vorstehende Übersetzung der mir im Original/als beglaubigte Kopie vorgelegten in englischer Sprache abgefassten Urkunde ist richtig und vollständig.“

Die Beglaubigung der Übersetzung erfolgt in der deutschen Ausgangssprache und in der Zielsprache. Gemäß den Richtlinien des BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V., https://bdue.de) wird an die Übersetzung eine (unbeglaubigte) Kopie vom übersetzten Dokument angehängt. Bei beglaubigten Übersetzungen für eine deutsche Behörde wird der komplette Text der Vorlage einschließlich durchgestrichener Texte und eventueller Vermerke ohne direkten Bezug zur Urkunde übersetzt. Auch die Inhalte von Gebührenmarken, Stempeln und Siegeln werden wiedergegeben.

Übersetzen, Übersetzungsmethoden und -gebiete

Hieronymus und die Gelehrten in der Antike übertrugen Texte mühsam per Hand aus der Ausgangssprache in die Zielsprache. In den Klöstern duplizierten die Mönche im Scriptorium die Bibel handschriftlich und das Abschreiben dauerte Jahre. Das kann man anschaulich im Film „Der Name der Rose“ nach dem Roman „Il nome della rosa“ von Umberto Eco sehen.

Die Übersetzungsmethoden haben sich im Laufe der Jahrhunderte enorm verändert und weiterentwickelt. Von handschriftlich über die Schreibmaschine bis zum Computer. Und Übersetzungsprogramme helfen heute vor allem bei der Übersetzung historischer, akademischer oder anderer wissenschaftlicher Arbeiten. Doch die wahre Kunst der Übersetzung bedeutet: Interpretation und ein Bewusstsein für die Zielsprache. Der Originaltext in der Ausgangssprache muss mit viel Einfühlungsvermögen an den kulturellen Kontext in die Zielsprache übertragen werden. Heute haben wir z.B. den jedermann zugänglichen Google-Translator oder DeepL für Sätze oder kürzere Texte.

Beim Übersetzen geht es zwar in erster Linie um Menschen, aber mittlerweile spielen Computer eine entscheidende Rolle im Übersetzungsprozess und in Zukunft werden wir auch um KI nicht mehr herumkommen. Die Branche befindet sich im Wandel, wobei die Kombination von Mensch und Maschine immer wichtiger wird. Die Wahl der Methode hängt vom Anwendungsfall, Budget und Qualitätsanforderungen ab.

Menschliche Übersetzung

Hierbei handelt es sich um die traditionelle Form der Übersetzung durch professionelle, hochqualifizierte Übersetzer. Sie haben ein tiefes Verständnis der Quell- und Zielsprache sowie des Themengebiet. Die manuelle Übersetzung verfügt über eine hohe Qualität und Genauigkeit, aber diese Methode ist sehr zeit- und kostenintensiv.

Maschinelle Übersetzung (MT):

Dagegen ist die computergestützte Übersetzung mittels Algorithmen und Übersetzungssoftware

deutlich schneller und kostengünstiger. Die Qualität hängt stark von der Komplexität des Textes ab. Da die Übersetzung meist noch Verbesserungspotenzial besitzt, dient sie häufig als Basis für Postumsetzung durch menschliche Übersetzer.

Computergestützte Übersetzung (Computer-Assisted Translation CAT)

Hierunter versteht man die Kombination aus manueller und maschineller Übersetzung. Professionelle Übersetzer nutzen CAT-Tools wie Translation-Memory-Systeme. Die in der Übersetzungsbranche weit verbreitete computergestützte Übersetzung (CAT) erhöht Effizienz und Konsistenz, benötigt aber weiterhin menschliche Kontrolle.

TRADOS ist nach wie vor eines der gängigsten und am weitesten verbreiteten CAT-Tools. Es wurde 1984 erstmals veröffentlicht und hat sich seitdem zu einer der führenden Translation-Memory-Lösungen entwickelt. Viele professionelle Übersetzer und Übersetzungsagenturen nutzen TRADOS, da es eine Reihe nützlicher Funktionen bietet wie z.B. Translation Memory (speichert bereits übersetzte Textpassagen, um Konsistenz und Effizienz zu erhöhen), Terminologieverwaltung (ermöglicht das Verwalten und Nutzen von Fachbegriffen), Projektmanagement-Tools (unterstützt die Verwaltung von Übersetzungsprojekte), Integration von maschineller Übersetzung (kann Schnittstellen zu MT-Engines beinhalten) sowie Kompatibilität mit gängigen Dateiformaten. Obwohl in den letzten Jahren auch andere CAT-Tools wie memoQ, Across oder SDL Trados Studio an Bedeutung gewonnen haben, bleibt TRADOS einer der Marktführer. Bei den meisten Übersetzungsbüros ist es heute gang und gäbe, dass der Übersetzer mit CAT-Tools wie z.B. Trados Erfahrung haben soll.

Hybridübersetzung

Die Hybrid-Form, eine Mischform aus menschlicher und maschineller Übersetzung, also Maschine plus Mensch ist ein immer gängigerer Übersetzungsansatz, bei dem Mensch und Computer zusammenarbeiten, d.h. die Maschine übersetzt eine Rohfassung, die der Übersetzer optimiert und finalisiert. Dabei wird ein Text oder Teile eines Textes maschinell übersetzt und anschließend oder währenddessen von einem Menschen überarbeitet, das heißt verbessert, damit er natürlich klingt. Die Hybridübersetzung vereint Schnelligkeit und Kosteneinsparung der MT mit menschlicher Qualitätssicherung. Wenn er es beherrscht, bietet die CAT in vielen Fällen einen zeitlichen Vorteil für den Übersetzer. Doch bei komplizierten Texten mit vielen Idiomen, doppelten Bedeutungen oder Fachterminologie kann diese Methode die Arbeit auch erschweren.

Übersetzungsgebiete

Übersetzungen lassen sich in die unterschiedlichsten Kategorien unterteilen, je nachdem, worum es geht. Am einfachsten ist die grobe Einteilung in zwei große Kategorien: Literatur- und Fachübersetzungen. Obwohl Literaturübersetzungen teilweise viel Aufmerksamkeit erhalten, fällt die überwiegende Mehrheit der Übersetzungen unter den Begriff „Fachübersetzung“. Ziel dieser Übersetzungsart ist es, die Bedeutung so klar wie möglich von einer Sprache in eine andere zu übertragen. Um als Fachübersetzer zu arbeiten, muss man ausgebildet sein und möglicherweise bestimmte Zertifizierungen haben. Auch wenn sich Fachübersetzer nicht so sehr mit stilistischen Fragen beschäftigen müssen wie Literaturübersetzer, macht das ihre Arbeit nicht unbedingt einfacher.

Fachübersetzen

Bei allen Arten von Übersetzungen braucht man Fähigkeiten, die über reine Kenntnisse der verschiedenen Sprachen hinausgehen. Je nachdem, was übersetzt wird, können die Voraussetzungen anspruchsvoll sein und in manchen Branchen ist sogar spezielles Fachwissen erforderlich. Juristische Übersetzung: Hierbei handelt es sich um juristische Dokumente und Texte im gerichtlichen Kontext, z.B. Heiratsurkunden, Verträge, Testamente, Prozessakten). Rechtsübersetzung: . Obwohl die Rechtsübersetzung (juristische Texte außerhalb eines gerichtlichen Kontexts wie Gesetzestexte oder juristische Lehrbücher) eng mit der juristischen Übersetzung verbunden ist und ähnliche Fertigkeiten voraussetzt, werden beide Übersetzungsarten häufig getrennt behandelt.

Medizinische Übersetzung: Medizinübersetzer müssen (aus naheliegenden Gründen) bei der Übersetzung von medizinischen Unterlagen, Rezeptinformationen, Berichten über klinische Studien usw. sehr sorgfältig und genau arbeiten und benötigen umfassende Fachkenntnisse.

Wissenschaftliche Übersetzung: Das ist eine weitgefasste Übersetzungskategorie, die alle Arten von wissenschaftlichen Schriften abdeckt.

Technische Übersetzung: Der Begriff „technische Übersetzung“ bezieht sich auf zwei unterschiedliche Dinge: Technische Übersetzer arbeiten beispielsweise an Benutzerhandbüchern, Bedienungsanleitungen, Memos und Leitfäden für Menschen, die nicht unbedingt im technischen Bereich tätig sind oder sie arbeiten an technischen Texten und IT-Dokumentationen.

Literaturübersetzung

Bei der Literaturübersetzung wird ein schriftliches Werk eines Autors von einer Sprache in eine andere übertragen, d.h. Essays, Romane, Kurzgeschichten, Gedichte oder jegliche andere Form von kreativem Schreiben. Die Literaturübersetzung steht oft vor ganz besonderen Herausforderungen steht, denn hier ist die Form manchmal genau so wichtig wie der Inhalt. Daher muss bei der Übersetzung entschieden werden, welche Merkmale eines Werks am wichtigsten sind und auf jeden Fall in der Zielsprache bewahrt werden müssen. Arbeitet der Übersetzer beispielsweise an einem Gedicht, muss er sich fragen, wie wichtig es ist, dass die Übersetzung genau so viele Silben in jeder Zeile hat wie das Original. Muss sich das Gedicht reimen? Ergeben Metaphern und Gleichnisse auch in der Übersetzung einen Sinn? Was ist mit all den anderen Stilmitteln wie Alliteration oder Assonanzen? Er muss entscheiden, welche Merkmale des Originaltextes am wichtigsten sind und in der Übersetzung unbedingt widergespiegelt werden müssen. Und genau dieses geschieht auch beim Vorgang des Übersetzens. Es ist unmöglich, die Aussage des Originals eins zu eins in der anderen Sprache wiederzugeben, also muss man Entscheidungen treffen. Etwas wird verloren, aber es ist auch durchaus möglich, dass man etwas hinzugewinnt bei diesem Vorgang, und vor diesem Prozess steht eben der Übersetzer. Er muss aushandeln, was jetzt wirklich wichtig bei einem gegebenen Text ist und was auch in jedem Fall gesichert werden muss.

Angesichts all der oben beschriebenen Überlegungen müsste das Literaturübersetzen eigentlich als eine Kunstform und nicht als Übersetzungsgebiet betrachtet werden. Trotzdem müssen Literaturübersetzer um ihre wohlverdiente Anerkennung neben dem Autor kämpfen. Ihr Name steht nur selten in den Büchern, die sie übertragen. Man erwartet von Literaturübersetzern einfach einen gut lesbaren Text, dem man die Übersetzung nicht anmerkt.

Der Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen (VdÜ) hat vor Jahren die „Übersetzerdistel“ ins Leben gerufen, ein Bild einer stacheligen Distel also, dazu ein höflich formulierter Text:

„Wie schade, dass Sie es versäumt haben, den Namen der Übersetzerin/des Übersetzers zu nennen! Wie schade, dass Sie deren/dessen (nach)schöpferische literarische Leistung mit keinem Wort erwähnen! Weil eine solche Unterlassung mehr ist als bloße Unhöflichkeit, soll Sie unsere Übersetzerdistel mit stacheligen Grüßen dazu einladen, Ihrem Publikum bei nächster Gelegenheit mit besserer Expertise zu dienen – und den Übersetzenden mit mehr kollegialer Solidarität.“

Zwei Literaturübersetzer werden niemals exakt dieselbe Übersetzung produzieren. Manchmal sind Übersetzungen von ein und demselben Ausgangstext sogar grundverschieden. So etwas wie die „perfekte Übersetzung“ gibt es also nicht. Seit ewigen Zeiten gibt es daher Streit darüber, ob eine Literaturübersetzung gut oder schlecht ist.

Kuriose Übersetzungsfehler

Gut oder schlecht? Die folgenden Beispiele zeigen, wie schnell es zu falschen und sogar komischen Fehlübersetzungen kommen kann, wenn die kulturellen Kontexte und Mehrdeutigkeiten nicht sorgfältig berücksichtigt werden. Professionelle Übersetzer müssen daher stets wachsam sein, um solche Pannen zu vermeiden.

Ein bekanntes Beispiel für einen problematischen Übersetzungsfehler ist Coca-Cola in China: Als Coca-Cola 1928 erstmals nach China expandierte, wurde der Markennamen dort als „克 [kè] – 可 [kě] – 卡 [kǎ]“ geschrieben und ausgesprochen. Das bedeutete allerdings nicht „Coca-Cola“, sondern eher etwas wie „Erfrischender Frosch“ oder „Wohlige Froschlaute“. Natürlich war das ein unbeabsichtigter, aber äußerst peinlicher Übersetzungsfehler, der Coca-Cola zunächst erheblichen Imageschaden zufügte. Die Coca-Cola Marketingexperten erkannten schnell, dass das Unternehmen mit diesem Markennamen keinen Erfolg in China haben würde. Sie entwickelten daher einen neuen chinesischen Namen, der dem ursprünglichen Markennamen phonetisch näher kam und gleichzeitig positive Bedeutung hatte. Der neue chinesische Name „可口可乐 [Kěkǒukělè]“ bedeutet sinngemäß „Schmeckt gut, macht Spaß“. Dieser Namenswechsel trug maßgeblich dazu bei, dass Coca-Cola in China schließlich doch noch sehr erfolgreich wurde. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, kulturelle Aspekte und Bedeutungen bei der Übersetzung von Markennamen zu berücksichtigen.

In den 1970er und 1980er Jahren kam es in den Medien gelegentlich zu Verwechslungen zwischen den Begriffen „silicon“ (Silizium) und „silicone“ (Silikon). Das hatte folgenden Hintergrund: Das eigentliche Silicon Valley in Kalifornien ist das Zentrum der Halbleiter- und Computerindustrie, deren Herz das Element Silizium ist. Allerdings waren in dieser Region auch viele Unternehmen angesiedelt, die sich mit Silikon-Produkten wie Silikongel, Silikonöl und Silikonkautschuk beschäftigten. So kam es vereinzelt vor, dass Journalisten und Kommentatoren statt „Silicon Valley“ irrtümlich vom „Silicone Valley“ (= Silikontal) sprachen, da beide Begriffe ähnlich klingen. Auch in Filmen wie z.B. James Bond (A View to a Kill, 1985) wurde dieses Wortspiel gelegentlich verwendet, um die technologische Entwicklung in Kalifornien zu thematisieren. Allerdings hat sich der Begriff „Silikontal“ nicht dauerhaft durchgesetzt und „Silicon Valley“ hat sich als korrekter Terminus etabliert. Diese Verwechslung im Englischen ist aber ein häufig zitiertes Beispiel für Übersetzungs- und Begriffsunschärfen.

Dolmetschen, Dolmetschmethoden und -gebiete

Dolmetscher werden gebraucht, wenn Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Sie müssen Informationen oft so schnell wie möglich von einer Sprache in eine andere übertragen. Kaum einer ist sich bewusst, wie wichtig Dolmetscher sind – ob in der Arztpraxis oder bei der UNO. Je nach Kontext und Anforderungen kommt die entsprechende Dolmetschmethode zum Einsatz. Die Wahl beeinflusst Qualität, Effizienz und Atmosphäre der Übersetzung.

Dolmetschmethoden

Simultandolmetschen: Für Geschäftsverhandlungen mit mehreren Teilnehmern, Konferenzen und politische Reden empfiehlt sich in der Regel das Simultandolmetschen. Die Dolmetscher dolmetschen dabei aus einer Fremdsprache in ihre Muttersprache. Sie übersetzen schon, während jemand noch spricht, also gleichzeitig (= simultan). Der Redner kann also in seinem normalen Tempo und Rhythmus sprechen, ohne durch Unterbrechungen gestört zu werden. Das ermöglicht den Erhalt des natürlichen Redeflusses, erfordert aber extrem hohes Konzentrationsvermögen und Sprachgewandtheit des Dolmetschers. Es ist die anstrengendste Variante und wird nur von hochqualifizierten Dolmetschern durchgeführt, die daher so gut wie immer zu zweit im Team pro Sprachkombination arbeiten, bei größeren Veranstaltungen sogar zu dritt. Sie wechseln sich alle 30 Minuten ab, was allerdings keine richtige Pause ist, sondern der dolmetschende Kollege wird weiterhin unterstützt. Die Dolmetscher sitzen in einer separaten Kabine und sind für die Teilnehmer nicht sichtbar. So bleiben vertrauliche Inhalte bestmöglich geschützt.

Insgesamt bietet das Simultandolmetschen die optimale Balance aus Effizienz, Dynamik und Vertraulichkeit für Geschäftsverhandlungen mit mehreren Teilnehmern in verschiedenen Sprachen. Es vermittelt einen professionellen Eindruck, erleichtert den Verhandlungsverlauf und fördert somit die Dynamik und Interaktion in einer Verhandlungsrunde mit mehreren Beteiligten. Simultandolmetschen ist sehr zeiteffizient, denn es ermöglicht, dass alle Teilnehmer gleichzeitig verstehen und antworten können. Im Vergleich zum Konsekutivdolmetschen, bei dem der Redner pausieren muss, bleibt so auch mehr Zeit für inhaltliche Diskussionen.

Konsekutivdolmetschen: Beim Konsekutivdolmetschen sagt jemand etwas in einer Sprache, das im Anschluss vom Dolmetscher übersetzt wird, aber nicht gleichzeitig. Während der Redner spricht, muss sich der Dolmetscher Notizen machen, um sich alles Gesagte zu merken. Er notiert sich Stichpunkte und übersetzt im Anschluss. Das ist sehr hilfreich in Gruppenkonstellationen, weil Menschen, die eine der beiden verwendeten Sprachen sprechen, sie verstehen können, das Dolmetschen aber den Gesprächsfluss und das Tempo nicht beeinträchtigt. Konsekutivdolmetschen ermöglicht zwar eine gründlichere Übersetzung, unterbricht aber den Redefluss und ist daher besser geeignet für kürzere Redebeiträge und Meetings.

Flüsterdolmetschen (Chuchotage): Es handelt sich um eine Unterart des Simultandolmetschens, bei der der Dolmetscher leise – in der Regel für eine Person – übersetzt. Das Ganze soll so unauffällig wie möglich erfolgen. Der Dolmetscher flüstert die Übersetzung dem Zuhörer direkt ins Ohr. Das ermöglicht eine vertrauliche Übersetzung, ohne andere zu stören und kommt häufig in sensitiven Situationen wie Gerichtsverhandlungen zum Einsatz.

Dialogdolmetschen: Der Dolmetscher übersetzt hin und her zwischen zwei Gesprächspartnern. Das ermöglicht einen interaktiven Austausch in mehreren Sprachen und ist oft anzutreffen bei Interviews, Geschäftstreffen oder Verhandlungen.

Telefondolmetschen: Hier wird über ein Telefon bzw. Kopfhörer gedolmetscht, was für jede Menge Flexibilität sorgt. Die Vereinten Nationen haben ein sehr komplexes System für das Telefondolmetschen, durch das Menschen in den unterschiedlichsten Sprachen miteinander kommunizieren können.

Dolmetschgebiete

Neben den verschiedenen Methoden gibt es verschiedene Themengebiete und unzählige Einsatzbereiche, in denen Dolmetscher arbeiten und worauf sie sich spezialisieren können.

Reisedolmetscher: Es gibt unzählige Gründe, warum Menschen auf Dolmetscher zurückgreifen, wenn sie um die Welt reisen. Journalisten, Botschafter und manchmal sogar Reisende, die es sich leisten können, nutzen Dolmetscher, um in fremden Ländern leichter mit anderen zu kommunizieren.

Medizindolmetscher: Es geht dabei um effiziente Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten. Das ist einer der wichtigsten Berufe überhaupt, denn es kann im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod gehen.

Gerichtsdolmetscher: Auch in Gerichten werden dolmetschende Fachkräfte dringend gebraucht. Diese Profis müssen sich sehr gut mit juristischen Fachausdrücken auskennen.

Konferenzdolmetscher: Nirgends kommen so viele Menschen aus aller Welt zusammen wie bei einer Konferenz. Deshalb werden dort oft Dolmetscher eingesetzt, die in verschiedenen Sprachen arbeiten. Je nach Konferenz kann die Dolmetschtechnik variieren, d.h. Simultan-, Telefon- oder Flüsterdolmetschen.

Gemeindedolmetscher: Die so genannten Community Interpreters decken alle Dolmetschtätigkeiten in großen und kleinen Gemeinden ab und werden an den unterschiedlichsten Orten eingesetzt, z.B. in Rathäusern, bei Pressekonferenzen, NGOs und in Sozialverbänden.

Berufsverbände

Wenn die Berufsbezeichnungen auch nicht geschützt sind, so gibt es doch weltweit zahlreiche Berufsverbände für Übersetzer und Dolmetscher, die sich um die Interessenvertretung, Professionalisierung und Vernetzung von Sprachmittlern kümmern. Diese Verbände haben strenge Aufnahmeregeln und stehen nicht jedermann offen, der Übersetzungen macht. Sie bieten nicht nur Netzwerkmöglichkeiten und Weiterbildung, sondern auch berufliche Anerkennung und Standards für Übersetzer und Dolmetscher. Sie sind wichtige Anlaufstellen, um sich über rechtliche und ethische Aspekte des Berufs zu informieren und in der beruflichen Gemeinschaft verankert zu bleiben.

Der BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.) ist der größte deutsche Berufsverband für Dolmetscher und Übersetzer. Er bietet umfangreiche Informationen zu Berufsethik, Standards und Weiterbildungsmöglichkeiten und vertritt die Interessen der Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene. https://bdue.de/fuer-dolmetscher-uebersetzer/

Der ADÜ Nord (Assoziierte Dolmetscher und Übersetzer in Norddeutschland e.V.), ein überregionaler Berufsverband für Übersetzer und Dolmetscher vertritt und unterstützt Mitglieder in Norddeutschland. Er bietet Fortbildungen, Mentorenprogramme und juristische Unterstützung an. https://adue-nord.de/

Die FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) ist der internationale Dachverband für Übersetzer und Dolmetscher, der verschiedene nationale Verbände auf globaler Ebene vereint. Die Organisation setzt sich für die Förderung der beruflichen Standards und die Anerkennung der Rolle von Übersetzern und Dolmetschern weltweit ein. https://en.fit-ift.org/

Die AIIC (International Association of Conference Interpreters) ist der weltweit führende Berufsverband für Konferenzdolmetscher. Sie setzt sich für die Förderung hoher Qualitätsstandards im Bereich des Konferenzdolmetschens ein und arbeitet eng mit internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen und der EU zusammen. https://aiic.org/

Wertschätzung und Vergütung

Obwohl Übersetzer und Dolmetscher eine wichtige Rolle als Sprachmittler und Brückenbauer zwischen Kulturen spielen und ihre Arbeit zunehmend eine Schlüsselqualifikation und Erfolgsfaktor für Unternehmen, Organisationen und Behörden darstellt, gibt es noch viel Verbesserungspotenzial bei der Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leistungen (siehe Übersetzerdistel).

Meist bekommen Übersetzer eine sehr geringe Vergütung, weswegen man das Literaturübersetzen oft als brotlose Kunst bezeichnet und viele freiberufliche Übersetzer ein zweites Standbein haben, den Fremdsprachenunterricht in der Erwachsenenbildung. Bei vielen Verlagen ist jedoch immerhin mittlerweile erreicht worden, dass der Name des Übersetzers auf der Vorderseite genannt wird.

Die Vergütung von festangestellten Übersetzern und Dolmetschern richtet sich meist nach Tarifverträgen oder betrieblichen Vereinbarungen und hängt von verschiedenen Faktoren ab: Qualifikation (akademisch, staatlich geprüft, etc.), Spezialisierung (Fachgebiet, Dolmetschtechnik etc.), Erfahrung (z.B. mit CAT-Tools) und Reputation, Auftragslage und Marktsituation. Vereidigung und öffentliche Bestellung können die Vergütung zusätzlich steigern.

Insgesamt ist die Branche in Bewegung und es gibt Bestrebungen, die Wertschätzung und adäquate Vergütung von Übersetzern und Dolmetschern weiter zu verbessern. Dies hängt jedoch auch vom jeweiligen Arbeitsumfeld und dem Verhandlungsgeschick des einzelnen ab.

Übersetzer – der schönste Beruf

Übersetzer ist für mich der schönste Beruf, den es gibt.

Ich liebe Sprachen. Sprachen und Mehrsprachigkeit sind meine Passion, mein Hobby. Sie sind ein Lebensthema für mich. Neben technischen Übersetzungen ist mein weiteres Hobby „Pferdezucht und -sport“ eines meiner Spezialgebiete und ich habe in diesem Fachgebiet viele Bücher übersetzt und auf großen Messen wie Equitana oder Spoga als Dolmetscherin gearbeitet.

Ich bin dankbar für meinen Beruf. Durch ihn habe ich so viel gelernt, denn ich habe mich für jeden Job bestmöglich vorbereitet und so viel wie möglich gelesen. Jede neue Übersetzung oder Dolmetschauftrag war wie eine persönliche Fortbildung, eine Wissenserweiterung. Ich habe auch als Reisedolmetscherin gearbeitet. An den schönsten Orten der Welt. Da, wo andere Urlaub gemacht haben.

Ich war immer freiberuflich als Übersetzerin, Dolmetscherin und Sprachdozentin tätig und habe z.B. oft während eines Urlaubs weiter an einer Übersetzung gearbeitet. Und es kam mir nie wie Arbeit vor. Ich arbeite gerne. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meinen Beruf.

Für mich gilt der folgende Spruch ohne Wenn und Aber: Make your passion a profession.

Oder wie Mark Twain sagte: Find a job you enjoy doing, and you will never have to work a day in your life. Mach dein Hobby zum Beruf, dann brauchst Du ein Leben lang nicht zu arbeiten.

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Blogbeitrag das generische Maskulinum verwendet. Die verwendeten Berufsbezeichnungen beziehen sich dabei immer auf alle Geschlechter.